「システムリプレイス」とは、長年使い続けて古くなった社内システムを新しくすることです。老朽化したシステムから最新のものへと刷新することで、新しい技術の活用や、強固なセキュリティ対策が可能になります。

「システムリプレイスを検討しているが、進め方がわからない」

「そもそもシステムリプレイスを実施する目的とは?」

このような方のために、システムリプレイスの進め方や移行方式の種類、失敗しないポイントについてわかりやすく解説します。これからシステムリプレイスを検討している方は、ぜひ参考にしてみてください。

島添 彰

合同会社Solashi Japan 代表取締役。サントリーにて社内向けシステムの開発・運用に携わる。Yper株式会社を創業し、CTO・CPOとしてプロダクトの立ち上げ・グロースに従事。

システムリプレイス(再構築)とは

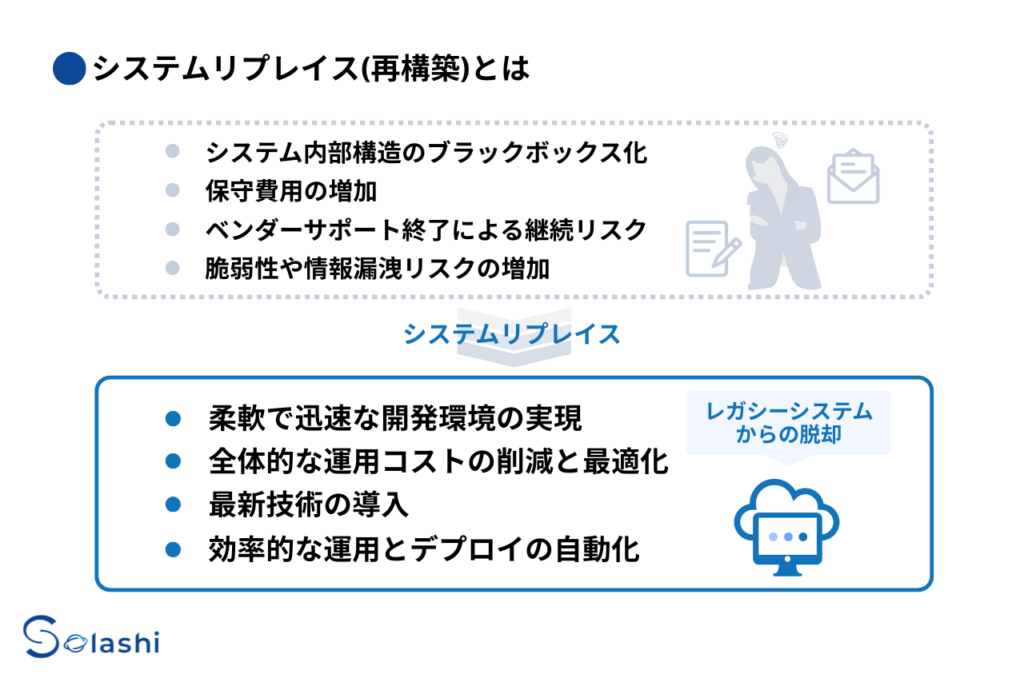

システムリプレイス(System Replace)とは、長年使ってきた社内システムを新しいものに置き換えることです。主に、経営戦略や業務の変化に伴い、既存システムが時代の要請に応えられなくなった際に実施します。

システムリプレイスには、2つの側面があります。1つは老朽化したシステムのトラブルを防ぐ「守り」の側面。もう1つがDXの推進や業務効率化による競争力強化という「攻め」の側面です。

システムリプレイスは企業の持続的な成長を支える重要な取り組みといえます。

システムリプレイスとマイグレーションの違い

システムリプレイスとマイグレーションは、一見似ているものの、その目的と方法に大きな違いがあります。システムリプレイスは、古くなったシステムを新しいものに「置き換える」作業です。たとえば、古いWindowsサーバーを最新のWindowsサーバーに更新する場合が該当します。

一方、マイグレーションは、システムやデータを新しい「環境へ移す」作業を指します。たとえば、自社でサーバーを管理する形態から、クラウドサービスへ移行するケースがこれにあたります。マイグレーションでは、システム自体は変更せず、稼働環境だけを変更するのが特徴です。

つまり、システムリプレイスが「システムの刷新」を目的とするのに対し、マイグレーションは「環境の転換」を目指すものといえるでしょう。

システムリプレイスを実施する目的・理由

システムリプレイスを実施する目的・理由は以下の通りです。

- レガシーシステムからの脱却

- 最新技術への対応

- セキュリティ対策

それぞれ詳しく見ていきましょう。

レガシーシステムからの脱却

システムリプレイスの主な目的の1つが、レガシーシステムからの脱却です。長期運用されてきたシステムには、パフォーマンスの低下やスケーラビリティの限界といった技術的課題が山積しています。さらに、システムがブラックボックス化し、仕様書の不備や属人的な運用知識により、保守性が著しく低下するケースも少なくありません。

システムリプレイスにより、モダンな技術スタックへの移行と設計の可視化を実現することで、より多くの技術者が携われる保守性の高いシステムを構築できます。

最新技術への対応

システムリプレイスにより、旧システムでは難しかった最新技術への対応が可能になります。例えば、クラウドサービスを活用することで、システムの増強や縮小を営業状況に合わせて柔軟に調整できるようになります。また、AI技術の導入で、手作業で行っていた日報の処理や売上予測といった業務を自動化可能です。

このように、システムリプレイスは古いシステムの問題を解決するだけでなく、業務の効率化や新しいサービス開発のチャンスでもあります。

セキュリティ対策

古いシステムでは、最新のセキュリティ対策が十分に実施できないケースが増えています。OSやソフトウェアのサポート終了により、新しい脆弱性への対応が難しくなったり、最新のセキュリティツールが動作しなかったりするためです。さらに、古いシステムはセキュリティについての考え方が古く、今の時代に必要な対策が設計段階から不足している場合も少なくありません。

近年、ランサムウェアによる身代金要求やフィッシング詐欺など、サイバー攻撃の手口は巧妙化の一途をたどっています。システムリプレイスにより、多層的な防御体制や不正アクセスの監視機能など、現代のサイバー攻撃に対抗できる対策を実装することが不可欠となっています。

システムリプレイスを実施するタイミング

システムリプレイスのタイミングは、企業の状況に応じて判断します。システムの動作が遅くなる、エラーが増える、新しい業務に対応できないなど、運用上の問題が出始めた時期が一般的なタイミングです。また、デジタル化の推進など、経営層からの要請で着手することも増えています。

システムの更新時期の目安として参考になるのが、国税庁が定めるソフトウェアの耐用年数です。これは5年と定められており、この期間を過ぎると保守や運用の費用が増加したり、セキュリティ面での不安が高まったりする可能性があります。そのため、多くの企業がこの5年という期間を意識して、システムリプレイスの検討を始めています。

(参照:No.5461 ソフトウエアの取得価額と耐用年数│国税庁)

システムリプレイスの4つの移行方式

ここからは、システムリプレイスの移行方式について解説します。システムリプレイスの移行方式は以下の4つです。

- 一括移行方式(ビッグバン方式)

- 段階移行方式

- 並行移行方式(パラレル方式)

- 試行方式(パイロット方式)

特徴やメリット・デメリットをそれぞれ見ていきましょう。

一括移行方式(ビッグバン方式)

一括移行方式は、一定期間システムを完全に停止し、一気に新システムへ切り替える方法です。例えば、週末に全社のシステムを停止し、月曜日から新システムで業務を開始するといった進め方です。一度に切り替えを行うため作業がシンプルで、工数やコストを抑えられる利点があります。

ただし、システム停止中は業務が完全にストップするため、24時間稼働が必要な業務や、システム停止が売上に直結する業務には向いていません。また、切り替え後に重大な不具合が見つかった場合、業務全体に影響が及ぶリスクがあるため、事前の十分なテストと、緊急時の対応計画が欠かせません。

段階移行方式

段階移行方式は、業務や機能単位ごとに順を追って新システムへ移行していく方法です。例えば、まず在庫管理システム、次に会計システムというように、機能ごとに移行時期を分けて進めます。部分的な移行なので、問題が発生しても影響を最小限に抑えられ、元のシステムに戻すことも比較的容易です。

一方で、機能ごとの移行を繰り返すため、プロジェクト全体の期間が長くなります。また、移行途中は新旧のシステムが混在するため、データ連携の複雑さや運用コストの増加といった課題も考慮する必要があります。

並行移行方式(パラレル方式)

並行移行方式は、既存システムを稼働させたまま新システムを導入し、一定期間両方のシステムを並行して運用する方法です。新システムの動作を十分に確認しながら、段階的に切り替えができるため、システム移行時のリスクを最小限に抑えられます。

ただし、二つのシステムを同時に運用するため、システムの維持費用が二重にかかるほか、データの二重入力など、業務負担が大きくなります。そのため、本番移行までの期間を必要最小限に抑え、できるだけ早く一本化することが重要です。

試行方式(パイロット方式)

試行方式は、特定の部門や拠点で先行して新システムを導入し、その結果を確認してから全社展開する方法です。例えば、本社の一部門で新システムを試験的に使用し、運用上の課題を洗い出してから、他部門への展開を進めていきます。

万が一の不具合も影響範囲が限定的で、試行部門での経験を活かして本格展開時の問題を防げる点がメリットです。ただし、全社展開までに時間がかかり、その間は新旧システムの並行運用が必要となります。また、部門ごとに業務内容が大きく異なる場合、試行結果が他部門の参考にならないこともあるため、試行部門の選定は慎重に行う必要があります。

システムリプレイスの進め方【7ステップ】

ここからは、システムリプレイスの進め方をご紹介します。プロジェクトの企画

- 新規システムの要件抽出

- ベンダー・開発会社の選定

- 移行計画の策定

- システム開発

- リハーサルの実施

- 移行の実施

なお、システムリプレイスには専門的な技術とノウハウが必要になります。自社だけで対応が難しい場合は、弊社「Solashi Co., Ltd」への依頼をご検討ください。ていねいなヒアリングのもと、最新の技術を活用した効果的なソリューションを提案いたします。

1. プロジェクトの企画

まずは、プロジェクトの企画を立てましょう。具体的なニーズや課題を洗い出して分析し、リプレイスの必要性や目的を明確にします。そのうえで、プロジェクトの方向性を定めましょう。

企画段階では情報システム部門だけでなく、システムを使用している現場社員の声も反映させることが大切です。

2. 新規システムの要件抽出

プロジェクトの方向性が決まったら、新規システムの要件を抽出します。まずは既存システムで解決できていることと、そうでないことを明確にし、現行システムで解決できていない問題をリストアップしましょう。そのうえで、課題に対応するための新しい要件を抽出します。

業務プロセスをできるだけ細かく分解し、将来的な業務の変化や拡大も見越して柔軟に要件を設定することが大切です。また、ここでは予算やスケジュールについても計画を立てます。想定外のコストや期間の延長が生じるリスクも踏まえて、余裕のある企画を立てましょう。

3. ベンダー・開発会社の選定

複数の候補企業から提案を受け、自社の要件に合った開発体制や技術力を持つ企業を探します。評価の際は、過去の実績や費用、サポート体制などの項目を表にまとめ、比較検討しましょう。

さらに、自社の業界や業務への理解度、プロジェクトマネジメント力も重要な判断基準となります。候補企業との打ち合わせでは、これらの点を具体的に確認しましょう。信頼できるパートナーを選定できれば、リプレイスプロジェクトをスムーズに進行させることが可能です。

関連記事:ベンダー選定とは?選定プロセスや評価ポイントをわかりやすく解説

4. 移行計画の策定

移行のタイミングや移行に伴うリスクを考慮しながら、リプレイスの際に実施する手順を詳細に決定しましょう。図や表を用いて、わかりやすく可視化することでチーム内での認識の齟齬を防止できます。

システムリプレイスは業務への影響が大きいため、策定した計画は必ず関係者に共有しましょう。

5. システム開発

システム開発は次の5つの工程で構成されています。

- 要件定義:新システムに必要な機能を具体的に決定

- 設計:システムの構造や動作の仕様を確定

- 開発:実際のプログラミング作業を実施

- テスト:開発したシステムの品質を検証

- 納品:完成したシステムを提供

この過程で重要なのは、開発会社に全てを任せきりにしないことです。特に以下の2点に注意が必要です。

- 要件定義と設計段階での綿密な認識合わせ(後工程での手戻りを防ぐため)

- テスト工程での実務に即した動作確認(本番での問題を未然に防ぐため)

定期的な進捗確認と密なコミュニケーションを心がけ、プロジェクトを確実に前に進めていきましょう。

6. 移行リハーサルの実施

リハーサルは、本番移行での失敗を防ぐための重要なステップです。実際の移行手順に沿って、システムの停止からデータ移行、新システムの起動まで、全ての作業を実際と同じように試行します。この際、システムの動作確認だけでなく、担当者の作業手順や所要時間の確認も重要です。

特に注意すべきは、業務データの移行と新システムでの処理確認です。データが正しく移行されているか、新システムで正常に処理できるか、細かくチェックします。問題が見つかった場合は必ず解決してから本番に臨みましょう。万全な準備を整えることで、移行時のリスクを最小限に抑えられます。

7. 移行の実施

リハーサルを無事に終えたら、移行計画書に従って実際にリプレイスを実施します。事前に策定した計画とリハーサルでの経験を基に、慎重に作業を進めます。まず、関係部署への事前通知を徹底し、システム停止による業務への影響を最小限に抑えます。データのバックアップも忘れずに取得しておきましょう。

移行作業中は、計画された手順を一つずつ確実に実施し、各段階でチェックリストに基づいて確認を行います。移行完了後も、新システムが正常に動作しているか、業務に支障がないかを継続的に監視します。問題が発生した場合に備え、サポート体制も整えておくことが重要です。

システムリプレイスを失敗させないためのポイント

以下では、システムリプレイスを失敗させないためのポイントをご紹介します。

- リスクを正しく想定しておく

- 要件定義で抜け漏れがないようにする

- 信頼できるベンダー・開発会社を選ぶ

- 段階的な移行も検討する

それぞれ詳しく見ていきましょう。

リスクを正しく想定しておく

システムリプレイスでは、予期せぬトラブルが発生するリスクを常に考慮する必要があります。特に注意すべきは、システム切り替え時の不具合です。最悪の場合、業務の完全停止や顧客向けサービスの中断など、企業活動に深刻な影響を及ぼす可能性があります。

そのため、起こりうるトラブルを事前に洗い出し、その対策を準備することが重要です。例えば、データ移行の失敗、システムの動作不良、セキュリティの問題などを想定し、それぞれの対応手順を定めておきます。また、余裕を持ったスケジュール設定や、緊急時の体制整備も欠かせません。

要件定義で抜け漏れがないようにする

要件定義は、システムリプレイスの成否を決める重要な工程です。なぜなら、この段階での見落としは、開発後の大幅な手戻りやコスト増加につながるためです。現場の業務フローを細かく分析し、必要な機能や連携すべきデータを漏れなく洗い出します。

特に重要なのが、実際にシステムを使用する現場の声を反映させることです。日々の業務で感じている不便さや、将来的に必要となる機能など、現場ならではの視点を取り入れましょう。また、業務の効率化や将来の拡張性も考慮し、中長期的な視点で要件を定義することが大切です。

信頼できるベンダー・開発会社を選ぶ

システムリプレイスの成功は、パートナーとなるベンダーや開発会社の選定にかかっています。システム開発の技術力だけでなく、サーバー管理、ネットワーク構築、セキュリティ対策など、幅広い領域での専門性が求められます。

選定の際は、過去の実績や業界での評判、技術力の高さはもちろん、自社の業務内容への理解度も重視しましょう。また、開発後の保守・運用体制や、トラブル発生時の対応力も重要な判断基準です。

プロジェクト期間中の連携体制や、費用対効果なども含めて総合的に評価し、信頼できるパートナーを選びましょう。

段階的な移行も検討する

システムの全面切り替えは、一度に大きなリスクを伴う手法です。特に24時間稼働が求められるシステムや、業務の中核を担うシステムでは、段階的な移行を検討する価値があります。機能や部門ごとに順次移行することで、リスクを分散できます。

段階的移行やパラレル運用など、複数の移行方式の中から、自社の状況に合った最適な方法を選びましょう。確かに工期は長くなりますが、各段階でのリスク管理が容易になり、問題が発生しても影響を最小限に抑えられます。移行方式の選定は、業務への影響度とリスク許容度を慎重に見極めて判断することが大切です。

システムリプレイスならSolashiまでご相談を!

本記事では、システムリプレイスの基礎知識から具体的な進め方まで解説してきました。システムリプレイスは企業の成長に欠かせませんが、専門的な知識や経験が必要なため、多くの企業が外部企業に委託しています。

システムリプレイスの依頼先にお悩みの方は、ぜひ「Solashi Co., Ltd」にお任せください。「Solashi Co., Ltd」は、提案力と柔軟な対応が強みのオフショア開発会社です。

弊社は事業に精通したスタッフと、最新技術に通じたエンジニアが多数在籍しています。そのため、どのようにシステムリプレイスをすべきかわからない、というお客様のために最適な方法を提案可能です。

その他のお悩みもご相談いただけますので、お気軽に「Solashi Co., Ltd」までご相談ください。

English

English